La primera actividad tiflológica en

Buenos Aires tuvo lugar alrededor de 1888, cuando un grupo de niños ciego

pupilos en la Casa de Expósitos de la Sociedad de Beneficencia, fue trasladado

al Asilo de Huérfanos por un brote de viruela. El director del asilo, Pbro.

Bernabé Ferreira, inauguró una sección especial para ellos. En 1887 llegó de

Santiago de Compostela el pedagogo español Juan Lorenzo González, quien deseaba

crear una escuela para discapacitados visuales en nuestro medio y, en ese año,

la sociedad de beneficencia lo nombró profesor de la primera escuela para

ciegos. En 1892, González fue reemplazado por el educador y eximio concertista

Francisco Gatti, quien propició la creación de un instituto para ciegos de

ambos sexos, que se inauguró en marzo de 1902 en la calle Independencia al 1800

y luego tuvo diferentes sedes.

La Escuela para niños, niñas y jóvenes

con discapacidad visual N°33 Santa Cecilia es la única escuela primaria para

niños y niñas con ceguera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quienes

asisten a esta tienen entre 45 días y 14 años.

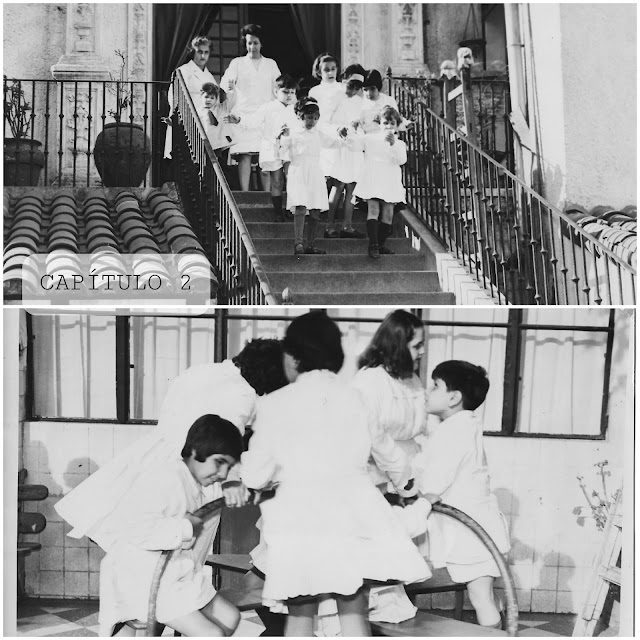

Desde agosto de 1939, se desarrolló

como una institución de internado con el nombre de Patronato Nacional de Ciegos

bajo la Dirección de Prevención de la Ceguera y Asistencia de No Videntes. Este

dependía de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Dirección General de

Asistencia Social –Ministerio de Justicia e Instrucción Pública– y se

encontraba en la localidad de Villa Zagala, General San Martín, Provincia de

Buenos Aires; allí albergaba a personas de distintas edades y de todo el país.

En 1944, se acordó que la atención

de niños estaría abocada solamente al nivel inicial y primario. A partir de

este cambio, la institución, que reunía las dependencias de la Escuela Primaria

y del Jardín de Infantes, comenzó a ser conocida como la Escuela Santa Cecilia,

dependiente del Ministerio de Educación. La misma era exclusivamente para

mujeres.

Santa Cecilia desarrollaba sus

funciones de lunes a viernes de 8 a 11 y de 13 a 16 horas y convivía en el

mismo predio con el internado, que estaba a cargo del comedor. En este

contexto, ambas dependencias pasarían a pertenecer al Ministerio de Salud Pública

de la Nación.

Promediando el año 1958, se decidió

el traslado de las niñas a la sede de Lafinur 2988 de la Capital Federal. El

edificio, que anteriormente había sido propiedad de la Fundación de Ayuda

Social María Eva Duarte de Perón, pertenecía en ese momento al Ministerio de

Salud Pública y Acción Social.

Ya en la Capital Federal, la escuela

pasó a depender de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar del Ministerio de

Educación de la Nación y compartía el edificio con otras dependencias del

Ministerio de Educación.

En los años setenta Santa Cecilia,

Escuela Primaria para mujeres y Jardín de Infantes (mixto), que dependía de

Sanidad Escolar, Ministerio de Educación, se convirtió en pionera y en

referencia de la integración escolar. La institución mantenía un sistema de

doble escolaridad y desarrollaba prácticas de lectoescritura y musicografía

Braille, educación física, coro e instrumentos musicales, danza, costura, telar

y manualidades.

Las alumnas podían mantener su

condición de internas, externas o medio-pupilas, según las necesidades y

posibilidades de las familias. La mayor cantidad del alumnado respondía al

internado, de cuya administración se ocupaba la Dirección de Minoridad y

Familia.

En este marco se creó la Dirección

Nacional de Educación Especial (DINEES) dentro del Ministerio de Educación, que

agrupó a las escuelas de educación especial, entre ellas a todas las del área

de discapacidad visual.

Santa Cecilia se convirtió en una

escuela mixta y de jornada completa, abierta también a alumnos externos.

Por entonces se inició un período de reducción significativa del espacio físico disponible, de forma tal que llegaron a funcionar varias aulas en la antecocina, el economato y el patio cubierto. Debido a esta grave situación que se tornaba insostenible, alrededor del año 1984 el Ministerio de Bienestar Social (antes Ministerio de Salud y Acción Social) comunicó a la escuela la decisión de ocupar el edificio de la calle Lafinur para darle un uso administrativo. La primera consecuencia fue el traslado de las niñas allí internadas al predio del Instituto Román Rossell en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y la segunda, la necesidad de buscar un nuevo lugar para el funcionamiento de la institución.

La conducción, preocupada por la

pérdida de la vacancia y motivada al reconocer la importancia de la escuela, la

única de este tipo en Buenos Aires –las primeras, Corina Lona y Helen Keller,

se hallaban en Salta y en Córdoba respectivamente–, inició un camino de

búsqueda de ayuda para concretar ese objetivo.

El gran compromiso con

la tarea docente llevó a Etelvina Navarro, directora de la escuela y a Carmen

Hansen, vicedirectora, a impulsar una gestión importantísima para consolidar la

continuidad de la misma a través de la búsqueda de un espacio propio que la

albergara. El camino se inició a través de un primer contacto facilitado por la

docente María del Rosario Pezzimenti, el de la Sra Josefina Joaquim de

Martínez, a quien los directivos le solicitaron ayuda para concretar el sueño

tan deseado.

En primer lugar, la Sra. Martínez

equipó la escuela con instrumentos musicales y materiales para el área de

Educación Física. Pero hubo una donación que perdura hasta la actualidad en la

memoria de toda la comunidad de Santa Cecilia: la de un juego comunitario de

grandes dimensiones, conformado por un amplio tobogán, sectores con trepadoras

y escaleras de caños y madera, que se destinó al patio exterior de la sede de

la calle Lafinur. Este valioso gesto de la benefactora causó un enorme impacto

emotivo y el consecuente agradecimiento de los padres durante el acto de

inauguración. Esto incentivó a la Sra. Josefina a crear junto con su esposo, el

Sr. Aurelio Martínez, la Fundación Labor a fin de recaudar fondos que

permitiesen concretar el anhelado propósito: un lugar propio para la escuela.

Se sumó al proyecto el Sr. Felipe Rozenmutter, representante de Promúsica,

quien formó parte del grupo de benefactores que colaboraron con la fundación.

Los responsables se comunicaron

entonces con las autoridades del Ministerio de Educación y con la Dirección de

Arquitectura Escolar, e iniciaron la búsqueda entre los edificios

pertenecientes a herencias vacantes. Pronto se evidenció por el catastro la

disponibilidad de un terreno en la calle Senillosa 650 de la Capital Federal.

El Estado aportó ese terreno del

barrio de Caballito y el 20 por ciento del dinero necesario para la remodelación.

El 80 por ciento restante fue donado por la Fundación Labor, que se hizo cargo

de la demolición, ajustó los planos y ejecutó la dirección de la obra.

Finalmente: arquitectos, benefactores, amigos y maestros colaboraron en el

arduo proyecto que contó con dos ingredientes fundamentales: el esfuerzo

sostenido y el compromiso incondicional.

Esto hizo posible que Santa Cecilia tuviera finalmente su propia sede, y

Josefina de Martínez fue nombrada su madrina. El edificio del barrio de

Caballito se inauguró el 19 de junio de 1986.

La escuela fue transferida en el año 1992 a la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires y pasó a de- pender del GCBA en 1994, cuando se estableció un

régimen de gobierno autónomo para la ciudad. Hoy se la conoce bajo el nombre de

Escuela para niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual No 33 Santa

Cecilia, dedicada a la educación de niños ciegos.

Betina Tagliani, profesora de la Escuela

No hay comentarios:

Publicar un comentario